Bildquelle: Privat

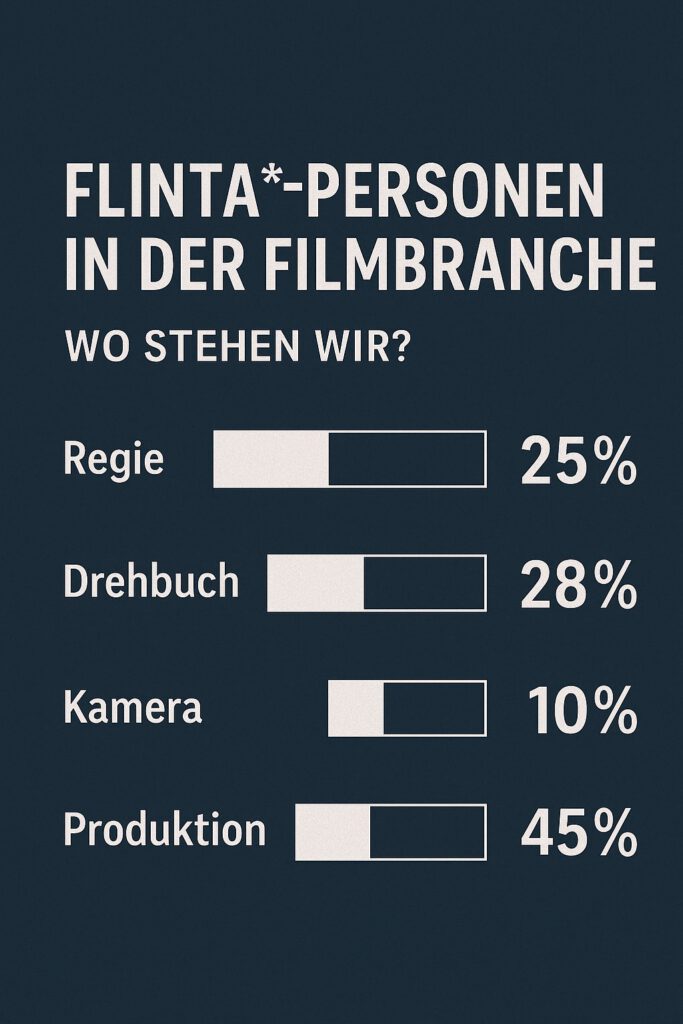

Um sich als Teil der Gesellschaft zu fühlen, muss man sich repräsentiert sehen, sagen die Filmemacherinnen Clara Devantié und Svenja Heinrichs von Pro Quote Film. Noch immer sind Männer in der deutschen Filmbranche aber massiv überrepräsentiert – vor und hinter der Kamera. Die beiden setzen auf Vernetzung und gegenseitige Unterstützung als Antwort auf bestehende Ungleichheiten. Denn: FLINTA*-Personen kämpfen immer noch darum, Filme machen zu dürfen.

Maike: Anfang Mai ist der deutsche Filmpreis verliehen worden. Die Liste der Nominierten war ganz schön männlich. Ist das Zufall oder ein Spiegelbild der Branche?

Svenja: Das ist absolut kein Zufall. Es ist ein perfektes Abbild der Branche und ist vor allem auch so erschreckend, wenn man durch die Zeiten guckt. Wir haben 2025 und denkt, die Dinge müssten sich ja irgendwie geändert haben.

Maike: Woran liegt das?

Svenja: Definitiv nicht daran, dass Männer die besseren Filmemacher sind. Wenn’s um Zahlen geht, dann ist es halt immer noch de facto so, dass FLINTA*-Personen für ihre filmischen Produktionen einfach weniger Gelder zugesprochen werden. Und natürlich geht’s auch um Selbstbewusstsein, das man zwingend haben muss, um sich in bestimmten (Führungs-) Positionen zu sehen oder auch allein schon, um in bestimmte Gespräche überhaupt zu kommen. Das ist etwas, was FLINTA*-Personen alleine schon wegen ihrer Sozialisierung eher schwerfällt.

Und eigentlich versuchen wir ja gerade mit Biegen und Brechen dagegen anzuarbeiten, Stichwort Filmfördergesetz, und da eine Chancengleichheitsvereinbarung reinzubringen. Aber letztendlich wurde es wieder gekippt. Es ist frustrierend. Wir können aber zum Glück auch davon reden, dass es Institutionen gibt, verschiedene Landesförderungen, aber auch die FFA, die am Thema Diversität Blut geleckt und auch Bock haben, das umzusetzen. Die Frage ist, mit welchen Mitteln? Denn die Mittel sind eigentlich nicht da. Das heißt, es hat am Ende wieder sehr viel mit Eigeninitiative der Kunstschaffenden oder der Institutionen zu tun. Und das bedeutet unbezahlte Arbeit, beziehungsweise unbezahltes Engagement.

Clara: Ja, und die Zeiten sind politisch gerade auch einfach sehr ungünstig. Es gibt global einen massiven Backlash, was Diversität betrifft. Diversität war jetzt doch nur ein kurzfristiger Trend für viele. Natürlich gibt es in Berlin viele in der Branche, die sich für Diversität einsetzen oder auch einfach sehr divers sind, aber wenn so viele Gelder gestrichen werden, dann werden die Projekte auch nicht umgesetzt, egal wie engagiert die Leute sind.

“Gerade in der Kunst glauben alle immer gerne, dass sie so weit gekommen sind, weil sie so arschgeile Künstler und Genies sind und eben nicht, weil sie gute Freunde oder wichtige Kontakte in der Branche haben.”

Maike: Warum ist es denn gesamtgesellschaftlich betrachtet problematisch, wenn Männer in Filmen vor und hinter der Kamera überrepräsentiert sind?

Clara: Es ist superwichtig, sich repräsentiert zu sehen, um sich als Teil der Gesellschaft zu fühlen, aber auch, um sich in verschiedenen Rollen begreifen zu können. Und da hat Film natürlich irgendwie nochmal eine Sonderrolle, weil es ja die Leute nicht nur als Regisseur*innen und Schauspieler*innen abbildet, sondern eben auch die Menschen in den Geschichten. Und die werden natürlich diverser, je diverser die Autoren-Teams. sind. Und so sind die Chancen dann höher, dass authentische, diverse Geschichten erzählt werden und jeder – egal welcher Minderheit man jetzt angehört – die Chance hat, sich repräsentiert zu sehen. Was ja im Übrigen auch nur fair ist, wenn es Filmförderungen gibt, die sich aus unserer aller Steuergelder speisen, dass dann auch für jeden irgendwie was dabei ist.

Svenja: Filmschaffen ist für mich ein politischer Akt, und wenn da kategorisch ein Geschlecht ausgeschlossen wird, dann ist das eine einseitige Darstellung der Geschichte.

Maike: Mit Pro Quote Film habt ihr deshalb eine ganz konkrete Forderung aufgestellt – die Quote.

Clara: Genau, also die konkrete Forderung von uns an die Politik ist ja: Wir wollen in jedem Filmgewerbe eine Quote, die die Gesellschaft abbildet, was unter anderem heißt: 50% FLINTA*-Personen. Das wurde ja erst kürzlich mit dem Filmfördergesetz versucht. Da sollte ein Diversitätsbeirat entstehen, der aber leider jetzt gestrichen wurde. Theoretisch hätte dieser sich dafür eingesetzt, dass Projekte, die genau dieser Diversitätsforderung nachkommen, mehr Förderung bekommen. Leider war das Thema in der letzten Koalition nur ein Randthema und wurde für andere Themen wieder über Bord geworfen.

Maike: Beschränkt so eine Quote nicht die künstlerische Freiheit?

Clara: Die ist doch schon beschränkt!

Svenja: Ja, man muss sich nur anschauen, wie die meisten Leute an ihre Jobs kommen. Wir brauchen solange eine Quote, bis die Filmbranche tatsächlich künstlerische Leistung belohnt. Die Filmbranche ist ein People-Business (Anm.der.Red.: Beziehungen sind mehr wert als Können), und bisher wenig merit-based (Anm.der.Red.: auf Leistung basierend). Männer machen ihre Adressbücher auf und schauen, wen es da so gibt für ihren nächsten Film.

Clara: Ich mag da Margarete Stokowski zitieren, die den Vergleich mit einem Gips macht. Wenn dein Arm gebrochen ist, dann musst du dir halt einen Gips anziehen. Nicht weil ein Gips so nice ist, sondern weil der Arm gebrochen ist. Und dann, wenn alles heile ist, kann der Gips weg. Klar wäre es geiler, wenn wir uns viele Diversität-Workshops und Awareness-Workshops für alle leisten könnten oder wenn einfach alle Männer ihre Privilegien abtreten würden.

Svenja: Aber das passiert halt leider nicht, und deshalb ist die Quote ein gutes Mittel. Dass einige Leute das nicht sehen oder gar diese Unterstützung als eine Ungerechtigkeit empfinden, hat natürlich viel damit zu tun, dass gerade in der Kunst alle immer gerne glauben wollen, dass sie so weit gekommen sind, weil sie so arschgeile Künstler und Genies sind und eben nicht, weil sie gute Freunde oder wichtige Kontakte in der Branche haben.

Maike: Wenn die Politik da gerade nicht weitergeht – was kann die Branche selbst tun, um Verantwortung zu übernehmen?

Svenja: Vor kurzem haben wir im Rahmen der Berlinale eine Fischbowl-Diskussion (Anm.der.Red.: eine Diskussion mit wechselnden Redner*innen im Innenkreis) organisiert und Redakteur*innen, Produzent*innen und Leute von Förderinstitutionen eingeladen, zu diskutieren, in welchem Rahmen eine Produktion, ein Sender etc., sich – insofern es nicht staatlich durch ein Filmfördergesetz geregelt ist– selbst zur Berücksichtigung von Diversität in den eigenen Projekten verpflichten kann. Und selbst wenn man das freiwillig macht, kann da eben auch so viel schieflaufen. Zum Beispiel wenn weiße Personen einen Stoff über BIPOC-Personen erzählen wollen, aber am Ende alle Head-ofs weiß sind. Oder es gibt eine weibliche Hauptrolle und der Regisseur, der die Geschichte erzählt, ist aber männlich. Oder besetzt alle Rollen divers, und hat aber kein Awareness-Team beim Dreh oder kümmert uns nicht um ein Rassismus-Training. Letztendlich sind wir alle in einer rassistischen und sexistischen Welt aufgewachsen, das heißt, es kann immer wieder passieren – auch ohne böse Absichten – dass Leute am Set diskriminiert oder verletzt werden. Zu so einer Selbstverpflichtung gehören eben einige Sachen, die man dann gewährleisten muss. Und das bedeutet einen Extraaufwand, um diese Leute nicht nur sichtbar zu machen, sondern auch Diskriminierung abzubauen.

“Das Festival gibt es jetzt, mit Unterbrechung, glaube ich, knapp 80 Jahre. Seither haben, inklusive Margarethe von Trotta, nur sieben Frauen diesen gewonnen. Punkt. Das muss man mal wirken lassen.“

Maike: „Sichtbarmachen“ ist ein gutes Stichwort. Ihr setzt euch nicht nur für mehr Diversität im Hier und Jetzt ein, sondern habt ebenso einen Fokus auf mehr Repräsentanz im deutschen Filmerbe. Obwohl es großartige deutsche Filme von FLINTA*-Personen gibt, listet der große deutsche Filmkanon der Bundeszentrale für politische Bildung nur Filme von Männern. Ganz so als hätte es keine großen Filmemacherinnen gegeben. Was ist da euer Ansatz?

Clara: Wir haben Förderung erhalten für unsere Filmreihe “Feminist Time Travel“, die es uns ermöglicht, fünf Jahre lang FLINTA*-Filmschaffende, die lange keine Bühne mehr oder überhaupt nie eine Bühne hatten, zu beleuchten.

Svenja: Dieses Jahr arbeiten wir mit Stefanie Görtz, der Kuratorin des Frauen-Filmfests Dortmund-Köln zusammen. Stefanie hat für dieses Jahr sechs Filme ausgewählt, die in ihrer Radikalität für ihre jeweilige Zeit etwas Neues waren. Gerade liegt der Fokus noch auf FLINTA*-Regie, aber in den nächsten Jahren wollen wir uns weiterentwickeln, und auch FLINTA*-Personen aus anderen Departments beleuchten. FLINTA+-Regie ist eine relativ neue Sache. Natürlich gab es Alice Guy-Blanché, die mit ihrem Stummfilm in den Zwanzigern die erste weibliche Filmschaffende weltweit war. Aber Frauen waren vor allem in anderen Departments in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts groß vertreten. Deren Bedeutung wurde oft abgetan, aber wir alle wissen, dass zum Beispiel im Schnitt eigentlich der ganze Film nochmal neu entsteht. Es ist also eigentlich eine so wichtige Position, die wir unter anderem zukünftig auch stärker beleuchten wollen.

Clara: Die Screenings finden auch alle in unterschiedlichen Kinos, in immer anderen Kiezen statt. Wir machen das also bewusst nicht im Rahmen eines Filmfestivals, wo geneigte Leute sich dann zusammenfinden, sondern versuchen, bei jedem Screening immer wieder ein anderes Publikum zu erreichen.

Maike: Dieses Jahr startet ihr mit ”Die Bleierne Zeit“ von Margarethe von Trotta. Wofür steht sie mit ihrem Film?

Svenja: Die “Bleierne Zeit“ ist wirklich einer der ersten großen deutsche Filme einer Frau, der auch international Anerkennung bekommen hat. Margarethe von Trotta hat damit 1981 als erste Frau bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig den Goldenen Löwen gewonnen. Das Festival gibt es jetzt, mit Unterbrechung, glaube ich, knapp 80 Jahre. Seither haben, inklusive Margarethe von Trotta, nur sieben Frauen diesen gewonnen. Punkt. Das muss man mal wirken lassen.

Maike: Haben sich die Kämpfe also gar nicht verändert?

Clara: Also wir sind da schon einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gegangen, das sollte man, finde ich, auch nicht leugnen. Man sollte aber eben auch anerkennen, wie viele Dinge nie Erfolg hatten, für die sich Leute eingesetzt haben. Was ziemlich ähnlich geblieben ist, sind zum einen die Vorurteile, also FLINTA*-Personen gegenüber im Allgemeinen: Dass man bestimmte Dinge nicht kann, kein Durchhaltevermögen hat, gleich schwanger werden würde und so weiter. Und zum anderen natürlich der politische Unwille, Lösungen zu finden.

Svenja: Wir laden zu den Filmvorführungen, wenn möglich, auch immer die Filmschaffenden ein und lassen sie erzählen, wie für sie der Entstehungsprozess, aber auch die Veröffentlichung und in manchen Teilen auch ihr ganzes Filmleben war. Und egal ob es Filmschaffende aus den 60er Jahren sind oder aus der Gegenwart, die Erfahrungsberichte ähneln sich. Was eine Cristina Perincioli aus den 60ern erzählt, gleicht sich sehr stark den Erfahrungen einer Angelina Maccarone aus den 90ern und leider auch der Erfahrung der Nachwuchsregisseur*innen der 2010er, 20er. Dieser Kampf darum, Filme machen zu dürfen, ist immer noch da. Und im Rahmen dieser Filmreihe wollen wir deshalb nicht nur gemeinsam diese Werke würdigen, sondern auch Banden bilden. Männer holen ihre Adressbücher raus und schauen “Oh, wen hab ich da noch für den Posten?“ und genau das müssen wir uns aneignen. Wir müssen Banden bilden, weil das Filmbusiness alleine sehr hart sein kann. Banden bilden, Austausch und das Teilen von Erfahrungen sind nicht nur wichtig, um weiterzukommen, sondern auch für die psychische Gesundheit. Um zu erfahren, dass man nicht alleine ist mit der eigenen Erfahrung. Wenn wir das begreifen, können sich auch Dinge verändern.

Maike: Auf welche Filme freut ihr euch denn in diesem Jahr besonders?

Clara: Oh, das ist schwer, die sind alle so cool! Aber ich glaube, ich freue mich echt am meisten auf “Die bleierne Zeit.“ Das Thema ist einfach super spannend. Es geht um innerlinke Konflikte, die weiterhin eine totale Relevanz haben. Klar geht es aktuell nicht um die RAF, aber die Frage nach Radikalität, also nach dem richtigen Maß von Radikalität, die ist schon aktuell und auch relevant für jeden Menschen, der etwas bewirken will.

Svenja: Ich freue mich natürlich auch auf jeden einzelnen. Aber vielleicht am meisten auf “Eine flexible Frau“ von Tatjana Turanskyj, eine verstorbene Filmemacherin, die sehr starke Filme über Frauen gemacht hat und Mitbegründerin von ProQuote Regie war. Und ich freue mich, dass wir mit dem Film im Lichtblick Kino in der Kastanienallee zu Besuch sein können, wo auch die Theaterleiterin eine starke Verbindung zu Tatjana Turanskyj hat. Und das ist ja genau das, was ich gerade meinte. Es ist so schön, wenn an dem Abend eben nicht nur gemeinsam ein Film geschaut wird, sondern solche Verbindungen, solche Banden gestärkt oder gebildet werden. Die Wirkung davon darf wirklich nicht unterschätzt werden.

Clara Devantié (links) ist Schauspielerin und war in den letzten Jahren sowohl in Film und Fernsehen als auch im Theater zu sehen. Svenja Heinrichs (rechts) arbeitet als Autorin, Regisseurin und Producerin. Beide sind Mitglied von Pro Quote Film. Gemeinsam organisieren sie die Filmreihe „Feminist Time Travel“.

FLINTA: Frauen – Lesben – Intergeschlechtliche Menschen – Nicht-Binäre Menschen -Trans Menschen – Agender Menschen